昔はスポーツと言えば「野球」が圧倒的な人気で、グラウンドで野球をやる子供たちが多かった時代がありました。

テレビではほぼ毎日、プロ野球の巨人戦がテレビで放送されていて高視聴率が当たり前でした。

今は地上波のテレビでプロ野球中継がほとんどなくなりましたが、それでも野球関係の話題はテレビやネットでは何かと見かけることが多いです。

そして高校野球も毎年変わらない人気がありますが、その陰では子供たちの「野球離れ」が話題になっています。

「野球をやる子供たちがかなり減っている」と言われていますが、実際はどうなっているのか?

ここでは「小学生」「中学生」「高校生」「大学生」のそれぞれの野球部員の人数とその他の体育会系部員の人数の増減率を比較してみました。

スポーツをする子供たちはどのくらい減っているのか?

出典:スポーツ少年団現況調査報告書 日本スポーツ少年団登録データの分析

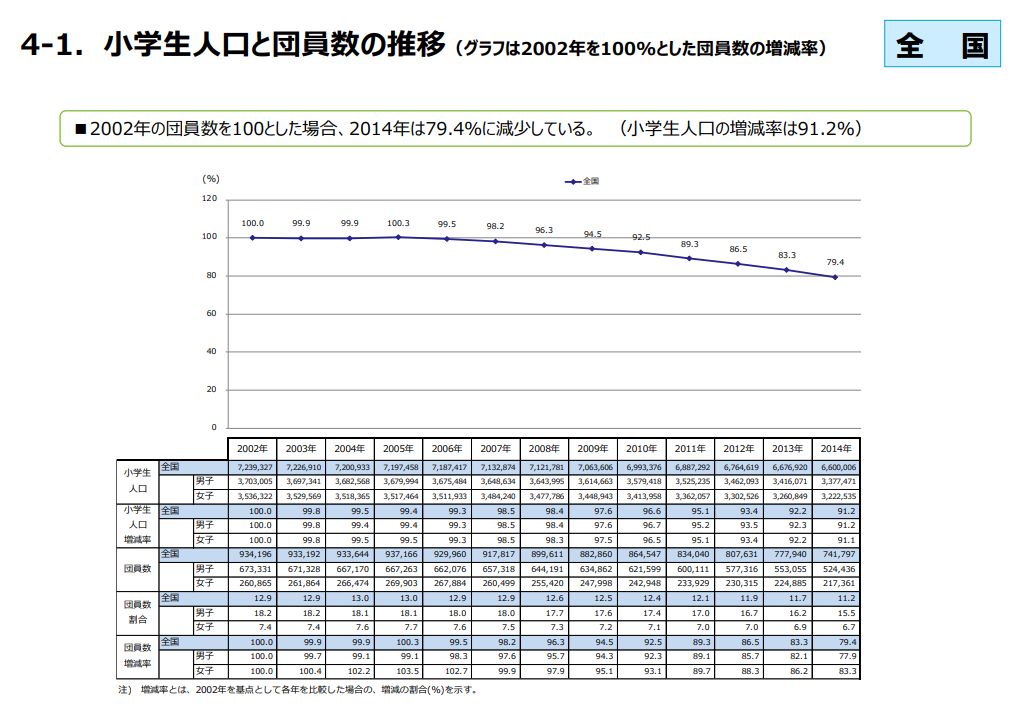

上の図は2002年から2014年までの小学生の人口と団員数の推移です。

団員数というのは、野球やサッカーやバスケットなど各種のスポーツ団体に所属している小学生の人数の合計です。

上の図から2002年と2014年の数字を用いて簡単に説明します。

| 2002年 | 2014年 | |

| 小学生人口 | 7,239,327 | 6,600,006 |

| 小学生人口増減率 | 100 | 91.2 |

| 小学生の団員数 | 934,196 | 741,797 |

| 団員数増減率 | 100 | 79.4 |

全国の小学生の人口は2002年の時点で約724万人ですが、2014年では約660万人まで減っています。

2002年時点の人口を100%とすると、2014年では増減率は91.2%です。

これは少子化の影響で小学生の人口が減っているということです。

また、2002年の時点で全国の小学生の団員数は約93万人いましたが、2014年では約74万人まで減っています。

2002年時点の団員数を100%とすると、2014年では増減率は79.4%となります。

これは少子化で小学生の人口が減っている影響もありますが、スポーツ団体に参加する小学生の数も減っているということです。

個々の競技でみると陸上やテニスのように団員数が増えている競技・種目もありますが、全体で見ると少子化で子供の数が減り、さらにスポーツをする子供の数も減っています。

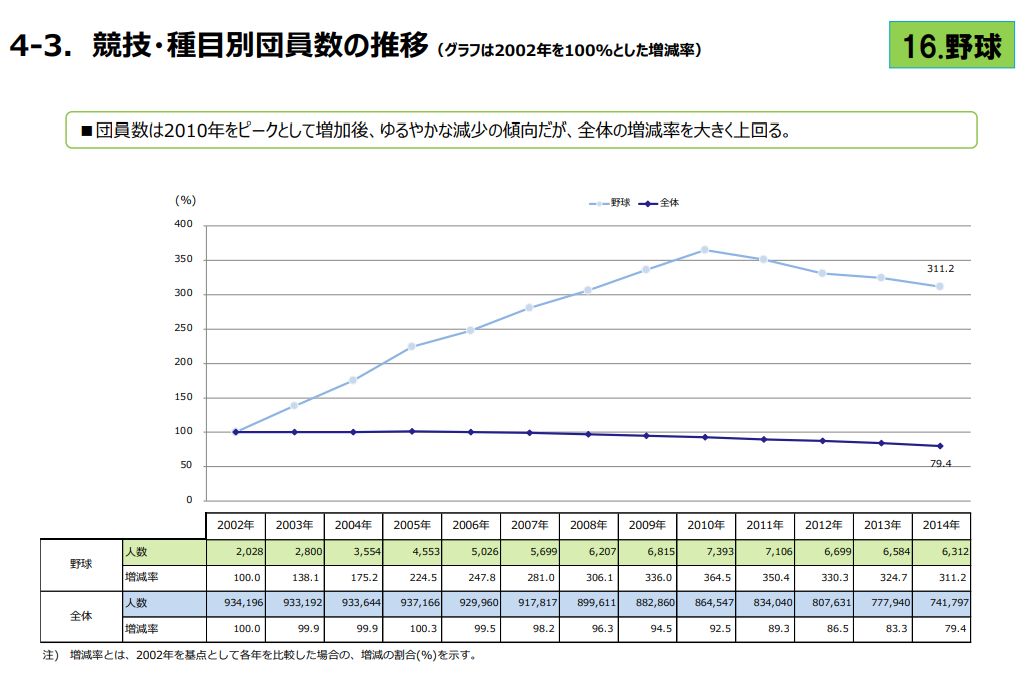

この中で野球人口はどのくらいの増減率になっているのか?

小学生の野球人口の増減率

次は野球をおこなってる小学生の人数を見てみましょう。

「野球」と書いてありますが、これは「硬式野球」の人数です(人気は16位)。

硬式野球をおこなう小学生はそれほど多くはないですが、高校からは硬式野球が主流になります。

甲子園で全国大会が開かれる高校野球もプロ野球も硬式野球ですので、それを目標にして小学校から硬式野球チームに参加する小学生もいます。

硬式野球をおこなっている小学生の団員数は2010年の7393人がピークで、2014年には6312人まで減っています。

4年間で1000人も減っているのはちょっと驚きますね。

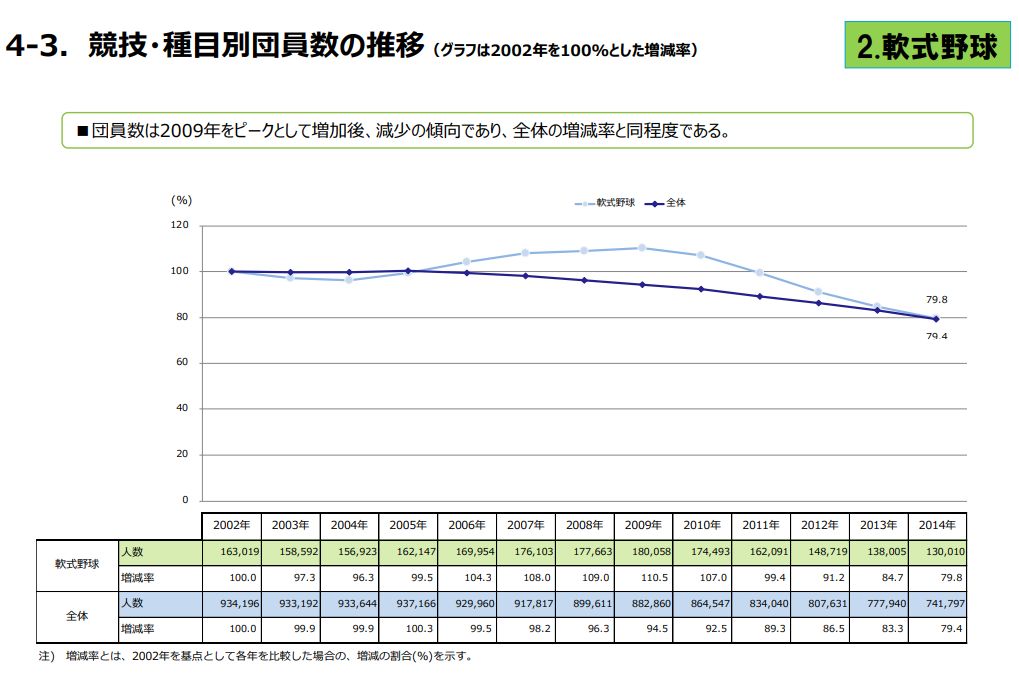

上の図は小学生の「軟式野球」の団員数のグラフです。

小学生の団員数が一番多い人気スポーツの1位はサッカーですが、2位は軟式野球です。

野球離れと言われていますが、それでも子供たちの間では野球は人気上位のスポーツであることは変わりありません。

そして小学生や中学生は硬式野球よりも軟式野球の方が団員数が多いです。

軟式のボールは硬式のボールよりも軽く軟らかいのでケガや故障をするリスクも減るため、小中学校では軟式野球のほうが人気があります。

小中学校では軟式野球部に所属して高校から硬式野球部に入部する人が多いですし、実際にプロ野球選手にも軟式野球経験者は多いです。

言ってみれば小中学校の軟式野球部が、その後の野球人口を支えてプロ野球選手を輩出するための重要な場でもあるのですね。

上のグラフから軟式野球の団員数がピークの2009年と2014年を比較してみます。

| 2009年 | 2014年 | |

| 軟式野球の団員数 | 180,058 | 130,010 |

| 軟式野球の団員数増減率 | 100% | 72.2% |

| 全体の団員数 | 882,860 | 741,797 |

| 全体の団員数の増減率 | 100% | 84.0% |

2009年の軟式野球団員数を100%とすると、2014年には72.2%になっています。

2014年の全体の団員数の増減率が84.0%ですから、軟式野球は全体よりも団員数の減少率が大きいです。

軟式野球も2009年の約18万人をピークに、2014年には約13万人まで人数が減っています。

でも2014年までの調査しかないのでそれ以降のことはわかりません。

ただグラフを見ると2014年以降は軟式野球の増減数は平均を下回る可能性もあります。

中学生の野球人口の増減率

中学の部活動で軟式野球部に入っている部員の増減率を見てみましょう。

軟式野球部に入るのはほとんど男子なので、ここでは軟式野球部員数とその他の体育会系部活動の男子の部員数を調べてみました。

| 年度 | 中学野球部員 | その他の体育会系部員 |

| 2008年 | 305,958 | 1,390,445 |

| 2009年 | 307,053 | 1,388,368 |

| 2010年 | 291,015 | 1,359,597 |

| 2018年 | 166,800 | 1,187,442 |

| 2019年 | 164,173 | 1,159,626 |

中学軟式野球部の部員が一番多かったのは、2009年(平成21年)の307,053人です。

2009年がピークで、それ以降は毎年のように人数を減らしています。

そして2019年(令和元年) は164,173人です。

10年間で中学生の野球部員は半分ぐらいまで人数が減っているのですね。

ちょっとビックリするような減り方ですが…

そしてその他の体育会系部活動の所属者数も年々人数を減らしていっています。

人数が一番多いピーク時の2009年を100%として、2019年(令和元年)にはどのくらいの増減率になるのか?

ほかの体育会系部活動の所属者数(野球部員はほとんど男子なので男子の所属者数)と比較してみましょう。

| 2009年 | 2019年 | |

| 中学野球の部員数 | 307,053 | 164,173 |

| 中学野球部員数の増減率 | 100% | 53.5% |

| 体育会系部活動の部員数 | 1,388,368 | 1,159,626 |

| 体育会系部活動の部員数の増減率 | 100% | 83.5% |

中学の軟式野球部員は10年で53.5%減です。

野球部に入る中学生がピーク時の半分ぐらいに減っているのです。

ほかの体育会系部活動の部員の増減率が8割ぐらいにとどまるのに対して、野球部の部員の減り方は際立っています。

これは「若者の野球離れ」と言われるのもわかりますね。

高校生の野球人口の増減率

次は高校野球の部員の人数と増減率を見てみましょう。

高校からは硬式野球の部員が圧倒的に多くなるので、全国の硬式野球の部員とその他の体育会系の部員(男子のみ)の人数を比較してみました。

| 年度 | 高校野球部員 | その他の体育会系部員 |

| 2013年 | 167,088 | 776,339 |

| 2014年 | 170,312 | 796,978 |

| 2015年 | 168,898 | 805,368 |

| 2018年 | 153,184 | 786,172 |

| 2019年 | 143,867 | 762,554 |

出典:公益財団法人日本高等学校野球連盟 公益財団法人全国高等学校体育連盟

日本高等学校野球連盟(高野連)の資料によると、高校野球の部員の人数が一番多かったのは2014年(平成26年)の170,312人です。

2014年がピークで、それ以降は毎年のように人数が減っています。

2019年には約14万人となり、2014年のピーク時よりも約2.7万人も減っています。

5年間で高校球児もけっこう減っているのですね。

小中学校の野球人口の減少から、高校野球も今後野球人口が大きく増えることはなさそうです。

そしてその他の体育会系部活動の所属者数も年々人数を減らしていっています。

ピーク時の2014年を100%として、2019年(令和元年)にはどのくらいの増減率になるのか?

ほかの体育会系部活動の所属者数と比較してみましょう。

| 2014年 | 2019年 | |

| 高校野球の部員数 | 170,312 | 143,867 |

| 高校野球の部員数の増減率 | 100% | 84.5% |

| 体育会系部活動の部員数 | 796,978 | 762,554 |

| 体育会系部活動の部員数の増減率 | 100% | 95.7% |

2014年の人数を100%とすると、2019年には高校野球部員は84.5%に減少しています。

ほかの体育会系部活動の部員数の減少率95.7%と比較しても、高校野球部員の減少率は大きいです。

それだけ全国の野球部員は減少傾向にありますが、高野連のお偉いさんはこの数字をどう思っているのでしょうね。

さらにピーク時(2014年)からの部員の減少数を見てみると、

| 年度 | 高校野球部員 | 減少数 |

| 2014年 | 170,312 | |

| 2015年 | 168,898 | -1414 |

| 2016年 | 167,635 | -1263 |

| 2017年 | 161,573 | -6062 |

| 2018年 | 153,184 | -8389 |

| 2019年 | 143,867 | -9317 |

加速度的に野球部員数が減っています!

しかも2019年は1年だけで9000人以上の高校球児が減少しているのです。

要は高校に入っても野球部に入る生徒が少なくなっているのです。

このいきおいだと、今後はもっと減少数が増えるかもしれません。

春の選抜や夏の甲子園はテレビで放送されるほどの人気ですが、今後は野球部員数やチーム数は減少の一途をたどるでしょう。

大学生の野球部員数

次は大学野球の部員の人数と増減率を見てみましょう。

大学はその他の体育会系の部員数の資料がなかったので、野球部員数だけ掲載します。

| 年度 | 大学野球部員 |

| 2007年 | 20,146 |

| 2008年 | 21,506 |

| 2017年 | 28,998 |

| 2018年 | 29,207 |

| 2019年 | 28,708 |

大学の野球部員は統計を取り始めた2007年(平成19年)から年々、部員数が増加しています。

そして部員数がピークを迎えるのが2018年(平成30年)の29,207人です。

大学の野球部員の人口は近年が最盛期といえます。

それでも翌年の2019年には28,708人に減っています。

それより下の世代の野球人口が増えていないことを考えると、これから大学野球の人口が減っていき、大きく増えることはなさそうです。

高校球児の人口が減少して、大学野球の人口も減っていくとなると、その影響を受けるのはプロ野球です。

優秀なプロ野球選手の卵が少なくなり、新人獲得のための競争が激しくなったり、球界全体のレベルが低下してファン離れがおこるかもしれません。

本当ならそれに危機感をもって対処していきたいところですが、プロ野球側は何か対策をしているのでしょうか?

野球人口が減少した理由

野球人口の減少はいろんな要因がありますが、まとめてみますと、

・他のスポーツの選択肢が増えた

・旧態依然の指導法のチームが多い

・親の負担が大きい(お金や時間の面)

・野球界が変革できていない

・ほかのスポーツとくらべて試合時間が長い

などがあります。

他のスポーツの選択肢が増えた

少子化の影響もあって、今はそれぞれのスポーツで子供たちの取り合いになっています。

その中で特に人口の増加率の高いスポーツは陸上やテニスです。

また昔は注目されていなかった卓球やバドミントンも世界で活躍する選手が多くなりました。

そのほかのマイナーなスポーツもオリンピックで活躍する選手が出てくれば注目されるようになってきています。

2019年はラグビーW杯が日本で開催されてラグビー人気が盛り上がりました。

世界の舞台で日本代表チームや代表選手が活躍するスポーツは注目されるようになってきました。

もはや昔のように「人気スポーツは野球のみ」という時代ではなく、今はスポーツの選択肢が増えて、さらにどのスポーツも競技人口の増加に力を入れています。

そして、それ以前にスポーツをやらない子供も増えています。

勉強や塾通いで忙しかったり、スマホで動画やゲームに夢中になる子が多いですから、団体競技で厳しい練習をやらされる野球に人が集まりづらくなっているのでしょう。

「野球の伝統」が大きな障壁になっている

さらに中学や高校の野球部では「丸坊主になること」を入部条件にしているところも多いです。

丸坊主になる時点で野球を選択肢から消して、サッカーやバスケットなどの人気スポーツを選ぶ子も多いです。

これは本当にもったいない!

丸坊主をやめるだけでも野球部員数は増えると思います。

しかし野球関係者も野球ファンも昔から代々受け継がれてきた伝統を重視する人が多いため、そんなことは簡単にはできないでしょう。

こうした昔からの伝統的なしきたりが野球界全体の首を絞めているともいえます。

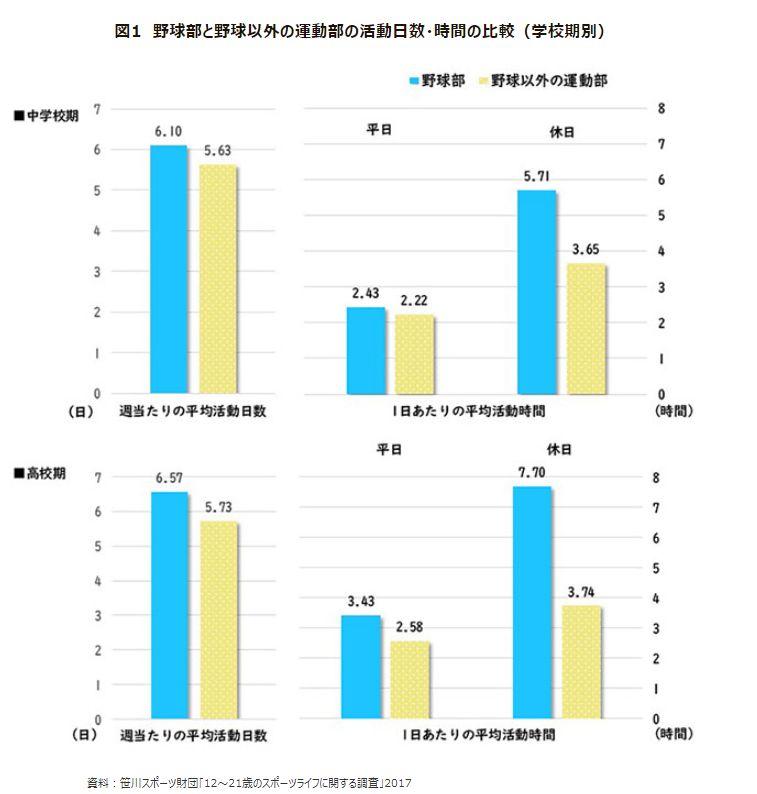

また野球はほかの部活と比べて練習時間が長いです。

野球部は、土日の休日にグラウンドで一日中練習したり、試合をしていることも多いですよね。

上の図の高校期の「1日あたりの平均活動時間」の休日を見ると、野球部(7.70時間)は野球以外の運動部(3.74時間)の2倍ほどの平均活動時間になります。

休みの日はほぼ1日、野球の試合や練習をしていることになります。

休日の活動時間がこれほど違いますので、高校の野球部に入部するには自由時間が無くなるという覚悟が必要です。

「朝早くから野球部が練習してるのを見かけて、夕方帰る時に見たらまだ練習していた!」とびっくりするぐらい長時間練習しているところも見かけます。

中学や高校の野球部で長時間の練習があるため疲れてしまい、授業中は寝てしまうなど勉強やほかのことがおろそかになってしまうこともあるでしょう。

また目先の勝利にこだわるあまり、試合でエラーやミスをすれば「やる気あるのか!」など罵声やヤジを言われたら面白くなくなりますよね。

それに上下関係がきびしくて理不尽に叱ったり怒るような指導者や先輩がチームいたらやめたくなってきます。

そんな感じで裏でパワハラが横行しているチームもけっこうあるでしょう。

良い指導者に恵まれればいいのですが、昭和の時代そのままのガンコで偉そうで自分の考えを曲げない年配の指導者がいるチームに当たるとホント嫌ですよね。

そんな昔ながらの伝統は野球人口が減る大きな要因になります。

親が野球をやることに賛成しない

そして子供が野球を始めると何かとお金がかかります。

グローブやバットやユニフォームなどの道具をそろえるだけでもけっこうなお金がかかります。

そのほかにチームの運営費や練習試合の遠征に行くための費用なども保護者負担になります。

そのため経済的に余裕のない家庭は野球をあきらめる場合もあるでしょう。

また子供が野球チームに入ると、親が子供の送迎やお茶当番や審判をやらされるなどの負担が大きくなります。

平日だけでなく土日も子供の野球のお茶当番で1日つぶれてしまい疲れてしまうため「野球はやめてほしい」と親から禁止されることもあります。

実際に私の知り合いも子供たちの世話やほかの保護者や監督との関係に疲れてしまって、小学校で野球をやめさせていました。

ほかのスポーツでも親に負担がかかるケースもあるかもしれませんが、子供が野球をやっている親からは特にそうした声が聞かれることが多いです。

今は共働きの親も増えて時間に余裕がないために、子供が野球をやりたがっていてもあきらめさせることもあります。

こんな状況では野球人口は増えませんよね。

野球界は旧態依然のまま変わらない

こちらは日本の野球団体関係図です。

パッと見た感じでもいろんな野球団体があって、何がなんだかよくわからないですよね。

日本の野球はプロ野球機構が他の団体をすべてを束ねているわけではなく、いろんな野球団体がそれぞれ独立して運営されていて、ほかの団体との連携などはほとんどありません。

サッカーのように日本サッカー協会が代表チームから育成年代のクラブユースや中学・高校サッカーまですべてを管轄するようにはできていません。

そのため野球人口の減少に対しても他の野球団体と協力することなどなく、それぞれバラバラに行動しているのが実情です。

例えば高校野球の「球数制限」の問題に関しても高校野球を統括する高野連に決定権があって、プロ野球やその他の団体が口出しすることはありません。

野球界全体で何かを決めるという時に機能する組織が存在せず、それぞれの野球団体での決め事が多いのです。

これでは野球界全体が変わることは期待できそうにないですよね。

野球はほかのスポーツとくらべて試合時間が長い

また野球は「ほかのスポーツとくらべて試合時間が長い」とか、「試合のテンポが遅くて今の時代に合わない」ともいわれます。

実際にほかのスポーツとの平均試合時間をくらべてみましょう。

| スポーツ名 | 平均試合時間 |

| 野球 | 3時間13分 |

| サッカー | 1時間45分 |

| バスケットボール | 1時間30分~2時間 |

| ラグビー | 1時間32分 |

野球は、2020年のセ・パ公式戦の9回試合のみの平均試合時間が3時間13分になります。

サッカーは、Jリーグなどプロの試合は、前半45分+ハーフタイム15分+後半45分の計105分(1時間45分)です。

バスケットボールは、Bリーグの平均試合時間が1時間30分~2時間ぐらいになります。

ラグビーは、トップリーグなどプロの試合は、前半40分+ハーフタイム12分+後半40分の計92分(1時間32分)です。

昔の娯楽があまりない時代なら、時間に余裕があるため、3時間ぐらいプロ野球の試合を見ていることもできました。

しかし今はスマホでSNSやゲームや動画を見るなど、夢中になるものがたくさんありますので、3時間もずっと野球の試合を見ている人も少なくなっています。

子供が野球に興味を持ったとしても、試合時間の長さに付き合っていられず、途中でイヤになる子も多いと思います。

せめてほかのスポーツと同じぐらいまでに試合時間を短縮できればと思いますが。

少人数で楽しめるスポーツがある

また、ほかのスポーツは少人数で楽しめる、ほぼ同じルールのスポーツがあります。

例えば、

| サッカー(1チーム11人) | フットサル(1チーム5人) |

| ラグビー(1チーム13人) | 7人制ラグビー(1チーム7人) |

| バレーボール(1チーム6人) | ビーチバレー(1チーム2人) |

| バスケットボール(1チーム5人) | 3×3(1チーム3人) |

などがあり、少人数でも気軽に楽しめます。

少人数制のスポーツを経験してから、本格的に興味を持つ人も多いです。

しかし野球にはそれがありません。

野球は1チーム9人ですが、守備におけるポジションも明確に分かれているので、人数がそろわないと遊ぶこともできない面もあります。

さらに野球は世界の中ではマイナーなスポーツでオリンピック種目に採用されず、外からの圧力がないために改革が進まないなどの要因もあります。

理由はほかにもありますが、野球離れは簡単には止まらず今後どうなるかはわからないといったところです。

ただこれまでは野球に人気がかたよりすぎていたので、人気が下がっていくのはある意味自然なことなのかもしれません。

身体能力の高い人材が他のスポーツに行くようになり、その結果オリンピックなどの世界の舞台で日本の選手の活躍が見られるようになるメリットもあります。

また子供たちにとって、今はいろんなスポーツを選べる環境が整ってきているのはいいことだと思います。

コメント